“飛手”用無人機(jī)吊運(yùn)橙子

化作大山深處的科技風(fēng)景線

研發(fā)切瓜“神器”

讓木瓜初加工更有效率

“00后”新農(nóng)人返鄉(xiāng)

用智能農(nóng)機(jī)進(jìn)行高效田間管理

“山里娃”手機(jī)接單,、冷鏈發(fā)貨

干起蔬菜配送……

新農(nóng)人玩轉(zhuǎn)新農(nóng)具,,記者在田間地頭、大棚廠房,、大山深處采訪了這樣一群人,,他們擁有新思維,、新技能、新觀念,靈活運(yùn)用手機(jī),、物聯(lián)網(wǎng),、大數(shù)據(jù)等新農(nóng)具、新農(nóng)資,,創(chuàng)造了新的作業(yè)模式,,在田野上書寫了鄉(xiāng)村振興新篇章。

臍橙“出山”

借“翼”騰飛

仲夏時節(jié),,秭歸縣郭家壩鎮(zhèn)擂鼓臺村的臍橙園里,,無人機(jī)螺旋槳的嗡鳴聲響徹山谷。“85后”“飛手”望家新緊盯屏幕,,一架載重85公斤的大疆T100農(nóng)業(yè)無人機(jī)騰空而起,,金黃的倫晚臍橙筐翻越陡峭山脊,穩(wěn)穩(wěn)降落在山腳的公路旁,。這場“空中接力”,,讓曾經(jīng)困擾秭歸人數(shù)十年的臍橙“下山難”,化作大山深處的科技風(fēng)景線,。

▲4月27日,,在秭歸縣歸州鎮(zhèn)彭家坡村,橙農(nóng)用無人機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)采摘的倫晚臍橙,。通訊員彭強(qiáng) 攝

“過去背一趟橙子下山,,腿肚子直打顫,現(xiàn)在無人機(jī)3分鐘搞定,!”曾是“背橙客”的王兵,,如今成了無人機(jī)社會化采果隊(duì)的一員。他回憶,,一根打杵,、一個背簍、一雙膠鞋是傳統(tǒng)運(yùn)輸?shù)?ldquo;標(biāo)配”,,一趟背負(fù)120斤橙子需40分鐘,,日行山路20趟,青筋凸起的老繭里藏著幾代人的辛酸,。

“臍橙產(chǎn)業(yè)過去最大的問題是,橙子成熟了如何出山,?”秭歸縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)人介紹,,2008年后,當(dāng)?shù)卣膭钷r(nóng)民在橙園裝配單,、雙軌運(yùn)輸車,,臍橙開始“坐著小火車”下山。

2021年,郭家壩鎮(zhèn)王家?guī)X村返鄉(xiāng)“種橙”的郭興成嘗試用噴灑農(nóng)藥的無人機(jī)吊運(yùn)橙子,,意外開啟“空中走廊”,。如今,他創(chuàng)立的農(nóng)業(yè)公司已帶動全村30%農(nóng)戶“嘗鮮”無人機(jī),,每畝綜合成本降低250元,。

“在外當(dāng)美發(fā)師月入六千,回鄉(xiāng)飛無人機(jī)月賺一二萬,。”望家新的選擇,,折射出鄉(xiāng)村吸引力之變。2023年,,他從深圳返鄉(xiāng)購置無人機(jī),,單機(jī)日運(yùn)4萬多斤橙子,效率是人工的20倍,。訂單最忙時,,他一天接幾十個電話,最遠(yuǎn)將無人機(jī)飛至四川大涼山,。2024年12月,,經(jīng)考核評審,望家新獲得農(nóng)民初級專業(yè)技術(shù)職稱,。

像望家新這樣的“飛手”,,在秭歸已有超1500人。

陽光下,,新農(nóng)人操控著無人機(jī)群載著臍橙在山間來回穿梭,,山間公路上的卡車滿載“秭歸臍橙”駛向全國。當(dāng)新農(nóng)人指尖連接云端,,鄉(xiāng)村振興便有了更輕盈的翅膀,。

“切瓜神器”

加速產(chǎn)業(yè)煥新

初夏時節(jié),正值木瓜生長關(guān)鍵期,。在長陽土家族自治縣榔坪鎮(zhèn)關(guān)口埡村的木瓜園里,,青翠的木瓜已經(jīng)挨挨擠擠壓彎枝頭。

近年來,,該縣木瓜種植面積達(dá)10萬畝,,產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸,這個其貌不揚(yáng)的青果果如今成為當(dāng)?shù)卮迕裰赂坏慕鸸?/p>

▲成熟的木瓜果實(shí),。通訊員田亞敏 攝

“資丘木瓜”最早出現(xiàn)在《本草綱目》里,,具有平肝舒筋、和腎化濕,、抗炎抑菌,、降低血脂等功效,。木瓜是個寶,但鮮木瓜在采摘之后,,必須將其從中剖開,,再經(jīng)過20多天的晾曬,才能將木瓜的藥用價值發(fā)揮到極致,。

榔坪鎮(zhèn)每年的鮮木瓜產(chǎn)量有十萬噸以上,,過去剖瓜完全依靠人工,費(fèi)時費(fèi)力,,效率低下,。如今,返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的“90后”小伙覃龍輝自主研發(fā)出一種切木瓜“神器”,,攻克了木瓜初加工的第一道難題,。

覃龍輝是榔坪鎮(zhèn)社坪村四組村民,畢業(yè)于重慶交通大學(xué),,在工作期間他接觸過機(jī)械制造和設(shè)計方面的知識,。

2016年,他決定自己動手發(fā)明一個切瓜機(jī)器,,自己設(shè)計圖紙,,找廠家定制配件。兩個多月后,,新式木瓜切割機(jī)終于成型,,2017年2月,覃龍輝獲得了“一種往復(fù)式間歇切瓜果機(jī)”的實(shí)用新型專利證書,。

“這個機(jī)器經(jīng)過不斷改良,,現(xiàn)在已經(jīng)是第四代了。一小時能加工兩噸左右,,相當(dāng)于十個人工作兩個小時,,節(jié)省了90%的勞力。”覃龍輝介紹,,這臺機(jī)器不僅速度快,,而且切割過程噪音小、不傷瓜,。

▲覃龍輝正在調(diào)試木瓜剖切機(jī),。通訊員何傲晨 攝

除了木瓜剖切機(jī),不遠(yuǎn)處的木瓜合作社里,,電熱烘箱代替了人工晾曬,。切割好的木瓜轉(zhuǎn)入巨型電熱烘箱中晾曬,只要幾個小時,,木瓜干果就制好了,。

鄂西武陵山脈深處,受山區(qū)地形等諸多自然條件限制,,機(jī)械化水平偏低一直制約著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。如今,隨著各種新型農(nóng)機(jī)具的不斷涌現(xiàn)和相關(guān)政策扶持力度的持續(xù)增強(qiáng),,小小的木瓜正在產(chǎn)業(yè)升級中不斷蛻變,,并在鄉(xiāng)村振興的浪潮中煥發(fā)新生機(jī)。

“00后”

樂當(dāng)“智能田管家”

5月7日,,枝江市七星臺鎮(zhèn),,“00后”新農(nóng)人許莉娜熟練地駕駛著收割機(jī)穿梭在滾滾麥浪中,收割,、脫粒一氣呵成,。隨后,麥粒被卸載到運(yùn)糧車上,,送往烘儲倉庫烘干,。

▲許莉娜學(xué)會了駕駛農(nóng)機(jī)。

從武漢生物工程學(xué)院園林技術(shù)專業(yè)畢業(yè)的許莉娜在嘗試幾個工作后決定返回家鄉(xiāng),,和父親一起做農(nóng)業(yè),。

她的父親劉華是一位有著20多年經(jīng)驗(yàn)的“老農(nóng)人”,在多個村莊承包耕種了近2000畝土地,,并從事農(nóng)機(jī)社會化服務(wù),。讀大學(xué)時,許莉娜放假后就經(jīng)常幫父親飛無人機(jī),。

初涉農(nóng)業(yè)生產(chǎn),,許莉娜坦言心情激動又緊張。在父親手把手指導(dǎo)下,,她很快上手,,并接連學(xué)會了駕駛操作旋耕機(jī)、收割機(jī)等農(nóng)機(jī),。

如今,,家里近2000畝農(nóng)田種植著小麥、油菜,、水稻等作物,,日常打藥、施肥,、田間管理都是許莉娜通過無人機(jī)等智能農(nóng)機(jī)高效完成,,完全不用父親操心。

去年10月,,枝江市全面啟動冬小麥機(jī)械化播種工作,,許莉娜也參與其中,,用2臺無人機(jī)播種了數(shù)萬畝土地,得到農(nóng)戶們一致好評,。

許莉娜給自己的身份定位是“田管家”,。她笑著解釋:“我可不只打理自家田地,還幫其他農(nóng)戶管理農(nóng)田,。”如今,,許莉娜一家的社會化服務(wù)已拓展到荊州、宜都等地,。

“在我的經(jīng)營操作下,,每一片光溜溜的土地都能迎來豐收,對我來說是非常有成就感的事情,。”去年底,,她獲得了宜昌市“高素質(zhì)農(nóng)民”證書,這是她最感自豪的事,。

“我喜歡拍照,、拍視頻,就想把自己的工作日常記錄下來,。”勞作間隙,,許莉娜掏出手機(jī)向記者分享她的社交平臺賬號。每條視頻的評論區(qū)都很熱鬧,,有跟她探討農(nóng)業(yè)知識的,,還有看了她的視頻也想去從事農(nóng)業(yè)的。“我想讓更多的人了解農(nóng)業(yè),,帶動年輕人返鄉(xiāng),,讓他們知道干農(nóng)業(yè)也大有可為。”

“種田新手”

升級“科技農(nóng)人”

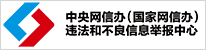

5月9日,,在遠(yuǎn)安縣舊縣鎮(zhèn)觀西村的田野上,,一位皮膚黝黑的五十余歲農(nóng)家女,挽起褲腳脫下鞋就踩進(jìn)水田里開始翻泥盤,,她叫李金翠,,是遠(yuǎn)安縣金翠家庭農(nóng)場的負(fù)責(zé)人。從50畝“小田埂”到300畝糧倉,,從傳統(tǒng)種植到科技興農(nóng),,她成為鄉(xiāng)親們口中“田地里的追光者”。

▲李金翠在查看秧盤,。舊縣鎮(zhèn)人民政府 供圖

李金翠告訴記者,,接下來的十天她將和丈夫楊家軍一同收割油菜。丈夫開收割機(jī)在田間收割,,她便將收割好的油菜籽用三輪車運(yùn)到廠房后,,再用鏟車將菜籽均勻地撒在地上曬干,,他們已經(jīng)這樣合作十余年了。

2013年,,李金翠注冊成立家庭農(nóng)場,。有一次,冰雹突襲砸爛即將成熟的莊稼,,直接損失5萬元。“砸壞的是莊稼,,砸不爛的是心氣,。”李金翠深知,靠天吃飯不是長久之計,,唯有科技才是“破局鑰匙”,。

她先后參加20余場縣級農(nóng)技培訓(xùn),從測土配方施肥到無人機(jī)植保,,逐步蛻變?yōu)?ldquo;田秀才”,。科學(xué)管理下,,水稻畝產(chǎn)從800斤躍升至1200斤,,油菜畝產(chǎn)從200斤增至350斤。

2017年,,在農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策支持下,,李金翠購入插秧機(jī)。以往10人耗時3天的插秧量,,機(jī)器半天完成,,成本直降60%。

嘗到甜頭的她接連“升級裝備”:2019年使用無人機(jī)替代人工噴藥,,每畝農(nóng)藥用量減少20%,,效率提升10倍;收割機(jī),、插秧機(jī)等陸續(xù)“上崗”,,實(shí)現(xiàn)從播種到收割全程機(jī)械化。

為了滿足品牌嚴(yán)苛的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),,她建立“田間檔案”,,從育秧到收割全程記錄溫濕度、施肥量,,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量可追溯,。

“自己富不算富,大家富才是真的富,。”李金翠的農(nóng)場常年雇傭20余名村民,。農(nóng)忙時節(jié),,她的手機(jī)成了“技術(shù)熱線”——誰家水稻生了蟲、哪家農(nóng)機(jī)出了故障,,她隨叫隨到,。

如今,李金翠家庭農(nóng)場已是“湖北省示范家庭農(nóng)場”,。

從“種田新手”到“科技農(nóng)人”,,李金翠用十年光陰在希望的田野上刻下奮斗注腳。

山貨觸網(wǎng)

助農(nóng)“土里刨金”

5月11日一大早,,山里娃農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司董事長鄭尚權(quán)來到位于西陵區(qū)窯灣街道黑虎山村五組的工地,,這里已建好8000余平方米的廠房,他和工人們一起忙碌著水電安裝和網(wǎng)絡(luò)布設(shè)的相關(guān)環(huán)節(jié),。

鄭尚權(quán)說,,下個月就要將在三峽果蔬交易中心的業(yè)務(wù)全部搬到這里來,進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模,,更好地保障宜昌范圍內(nèi)近3000家社會餐飲的食材配送服務(wù),。

▲鄭尚權(quán)(中)在農(nóng)產(chǎn)品分揀中心忙碌。

今年41歲的鄭尚權(quán),,老家在長陽土家族自治縣賀家坪的大山農(nóng)村,,“土里刨金”的道理一直都在引領(lǐng)他尋找實(shí)現(xiàn)人生價值的道路。

2004年,,鄭尚權(quán)退伍后回到長陽老家繼續(xù)務(wù)農(nóng),,在父母支持下,承包了本村村民200余畝耕地,,建大棚,、種蔬菜。

“我有意識地接觸了多種蔬菜進(jìn)貨渠道,,充實(shí)了手頭的蔬菜供給目錄,。”2013年,憨厚,、勤快,、吃苦耐勞的鄭尚權(quán)在城區(qū)既當(dāng)老板,又當(dāng)司機(jī),,干起了蔬菜配送,。

鄭尚權(quán)坦言那段時間天天都在經(jīng)歷頭腦風(fēng)暴,因?yàn)樽⒅厥卟似焚|(zhì),,始終堅(jiān)守童叟無欺,,不缺斤少兩,鄭尚權(quán)的批發(fā)點(diǎn)很快凝聚了不少回頭客,客戶數(shù)量從個位數(shù)增長至1000余家,。

2017年,,鄭尚權(quán)在三峽果蔬交易中心成立山里娃農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司。“我是如假包換的山里娃,,希望‘山里娃’這個名字可以給我的客戶一份信任,。”鄭尚權(quán)說道。

2018年,,鄭尚權(quán)在沿海城市學(xué)到了線上配送經(jīng)驗(yàn),,第一時間找到專業(yè)團(tuán)隊(duì),很快,,“運(yùn)捷生鮮電子商城”就在宜昌落地,。客戶在手機(jī)上面下單,,運(yùn)捷生鮮通過數(shù)據(jù)分析、智能分揀,,按照客戶的需求配送過去,。

2020年,鄭尚權(quán)牽頭組建了長陽青崗坪軍榮蔬菜種植專業(yè)合作社和長陽雨露蔬菜種植專業(yè)合作社,,吸納了百余農(nóng)戶,,耕種千余畝農(nóng)田。他開設(shè)培訓(xùn)班,,免費(fèi)講解技術(shù),,用最低價提供苗種和農(nóng)資,還聘請農(nóng)業(yè)專家到田間做技術(shù)指導(dǎo),。

2023年,,鄭尚權(quán)旗下6家公司銷售業(yè)績達(dá)到6000萬元,越來越多的山里娃通過他的平臺增收致富,。

科技養(yǎng)殖

鏈動“點(diǎn)龜成金”

5月9日,,在當(dāng)陽市壩陵街道童臺村的智能溫控養(yǎng)殖車間,42歲的黃鵬燕輕敲投喂器,,成群的黃緣閉殼龜從生態(tài)造景中探出頭來,。這位觀賞龜養(yǎng)殖的領(lǐng)軍人物,幾年前還是一位鋼結(jié)構(gòu)工程師,。2024年,,他的養(yǎng)殖場產(chǎn)值突破150萬元,書寫了一段新農(nóng)人的新故事,。

▲黃鵬燕在溫室查看觀賞龜養(yǎng)殖情況,。 記者尤蔓 通訊員 郭琳 攝

2020年的一次返鄉(xiāng)探親,黃鵬燕發(fā)現(xiàn)老家鄰居靠賣龜年收入竟超百萬元。工程師特有的敏銳讓黃鵬燕看到了商機(jī),,2021年他回到家鄉(xiāng),,將積蓄投入龜類養(yǎng)殖。

“鋼結(jié)構(gòu)講究精密計算,,養(yǎng)龜同樣需要技術(shù)含量,。”黃鵬燕引進(jìn)每對價值1200元的頭盔龜?shù)确N龜,并建成恒溫恒濕智能龜房,。他設(shè)計出分層養(yǎng)殖系統(tǒng):頂層育苗區(qū)溫度恒定30℃,,中層亞成體區(qū)設(shè)置自動曬背燈,底層種龜池配備24小時循環(huán)過濾系統(tǒng),。2022年,,他又引入黃緣閉殼龜亞成體,逐步形成了覆蓋育苗,、培育,、銷售的完整鏈條。

經(jīng)過他的精細(xì)管理,,幼龜成活率達(dá)95%,。針對高端龜種繁育難題,他通過調(diào)整光照周期模擬原生環(huán)境,,成功提升星點(diǎn)水龜?shù)日湎∑贩N的人工繁殖技術(shù),。

2024年,黃鵬燕的養(yǎng)殖場全面豐收:300組種龜年產(chǎn)蛋超6000枚,,孵化出的高端龜苗銷往北上廣深等地,。目前,童臺村已有262戶村民加入養(yǎng)殖觀賞龜?shù)年?duì)伍,。

為加快推進(jìn)觀賞龜產(chǎn)業(yè)發(fā)展,,壩陵街道先后謀劃并實(shí)施了觀賞龜產(chǎn)業(yè)交流中心、庭院經(jīng)濟(jì)示范基地,、龜鱉養(yǎng)殖示范基地等項(xiàng)目,,有效提升觀賞龜產(chǎn)業(yè)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)?;?shù)字化水平,,引領(lǐng)觀賞龜產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展,。

記者胡興軍、董志烈,、付江山,、曾雪彬,、嚴(yán)曉冬、尤蔓,,通訊員郝明曦,、何傲晨、施家輝,、孟艷,、毛曉娜、譚蕾,、唐咪,、郭琳